4月7日,全国防汛抗旱工作视频会议在京召开,中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席会议并讲话。张国清强调,要“提早准备、积极应对,全力防范洪涝干旱灾害风险,确保人民生命财产安全和大局稳定”。同时还特别提到,“着力解决风险想不到、隐患查不出、检查走过场等问题,扎实开展防汛备汛检查”。

当前,极端天气频发多发,城市面临的暴雨内涝、山洪冲击、管网倒灌等复合型灾害风险日益加剧。面对更加复杂多变的汛情形势,传统防汛手段已难以满足快速感知、智能分析、高效调度的应急需求。

数字政通以城市生命线工程建设为依托,聚焦“提前预警、实时监测、应急处置、闭环管理”,以数字化手段提升城市防汛减灾能力,助力打造韧性城市。

问题导向:城市防汛为何“越防越难”?

在超大城市与老城区中,防汛工作的复杂性体现在多个层面:

·信息割裂,预警滞后

气象、水务、应急、交警等部门数据标准不统一、联动机制弱,导致汛情响应延迟。

·底账不清,盲区难控

城市地下管网、排水设施等数据缺失,积水点位识别依赖经验,防控存在盲区。

·研判粗放,处置被动

缺乏科学模型支撑,难以实现灾害影响精准模拟与多部门协同处置。

·战后无评,复盘不足

缺乏系统性事后分析,难以提升下一次应对的精准性和效率。

场景牵引:构建“能监测-会预警-快处置”防汛新模式

以实际防汛需求为牵引,数字政通构建“汛前+汛中+汛后”一体化体系,聚焦全周期闭环管理:

汛前:立足“预防为主”,打好主动仗

·构建城市级防汛风险感知图谱,建立日常巡查、风险上报、隐患处置闭环机制;

·实施“关键点位+隐患区域+排涝节点”立体监测部署,动态更新感知底图;

·通过晶石CIM,预演暴雨强度对城市运行系统的影响,实现实战演练常态化。

汛中:聚焦“快速处置”,提升协同效能

·打造“城市生命线一张图”,实现雨情、水情、人员、设备统一调度;

·构建多部门协同机制,推动水务、城管、交警、应急等部门数据互联、指令互通;

·一点一策,精准调度重点部位,实现点对点、策对策的精准指挥与资源匹配;

·支持“边下雨边判断边调度”,实现秒级响应、精准派单,重点区域智能布控、自动联动应急设备。

汛后:注重“复盘闭环”,提升体系韧性

·自动生成事件全过程报告,图文并茂呈现决策过程与成效评估;

·支持多维度事后分析,推动“感知系统优化+应急预案升级+模型自学习”一体化更新;

·总结归档,结合事件等级、处置级别、应急反馈等内容,形成汛情“简报+档案”双线机制。

实战验证:数字政通助力多地实现科学防汛

开封:“老城”也有“智慧筋骨”

作为一座有着悠久历史的文化名城,开封不仅有古都的底蕴,也面临城市防汛的“老毛病”:排水系统老化、地下设施图纸缺失、水系复杂叠加“锅底型”地貌,极易形成内涝积水。为破解这些城市“内病”,开封市坚持“科技+生态+机制”三位一体协同发力,构建起兼顾智慧感知、智能调度与生态缓释的现代化防汛体系。

一方面,开封市积极推进韧性城市建设路径,实施金明池、西北湖、汴东调蓄湿地等25处城市蓝绿空间治理项目,科学利用城市绿地、水系、湿地等资源,发挥滞蓄、净化和水资源利用等生态功能。通过这一系列生态举措,成功消除积水点18处,减少内涝高风险区域0.72平方公里,从根源上增强了城市的排涝缓释能力。智慧化调度与生态化治理相结合,使开封在面临极端天气时具备更强的风险抵御韧性。

另一方面,依托“城市生命线”管理理念,开封搭建了“1+5+6”调度指挥架构和四级响应机制,结合智慧化平台,在全市重点易涝区域布设电子水尺、积水传感器和远程泵站监控设备,实现了“感知-研判-调度”一体化的动态管理。系统支持水位实时监控、泵站远程联动、工单智能派发,极大提高了排水防涝效率。

平台汛前接入气象预警数据,统筹部署设备预置、力量下沉;汛中则聚焦风险区域水位监控和积水处置,通过远程控制泵站、闸门等设施快速排涝;汛后还结合无人机、车载视频开展巡查,提升次生灾害排查能力。

2024年7月19日,面对突如其来的历史罕见强降雨,开封市依托该平台实现快速预警与精准调度,在短短6小时内完成城区主干道排水作业,迅速恢复交通秩序。智能系统“秒级响应+多部门联动”的作战能力,为城市应对极端气象提供了坚强保障,也让“老城”焕发出“智慧筋骨”的新生命力。

新乡:“以雨为令,闻汛而动”筑起防汛安全网

作为中原城市群的重要节点城市,新乡市地势相对平坦、汛期集中,城市易涝风险点多面广、突发性强,每年7、8月汛期是防汛工作的关键期。面对暴雨、高温、突涝等复合型极端天气带来的挑战,新乡市城管局智慧城管指挥中心以数字政通“城市运管服”平台为枢纽,全面开启“智慧值守”模式。通过统一指挥体系,将各城区和市政等多级防汛力量纳入平台联动体系,24小时在线监测城区积水动态。

目前,全市已在8个立交点位、20个积水重点区域及500个路灯杆上部署水位监测终端,安装5923个智能井盖监测设备,对全市主干道及易涝点位形成高密度水情感知网络。通过与视频监控系统、物联网井盖平台协同运行,系统可在积水超过预警线的第一时间自动报警,快速触发处置机制,显著提高预警精准度与处置时效性。

通过全感知布控、自动化识别、智能化联动与规范化机制的深度融合,新乡构建起一张织密“城市防汛安全网”,实现由“事后抢险”向“事前预防、事中联动、事后闭环”的治理转变,为城市运行安全注入了数字化“硬核韧性”。

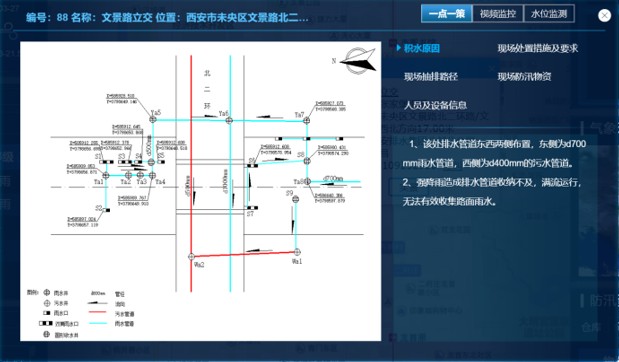

西安:“一图统管”实现秒级响应

在西安市,数字政通联合市级相关部门打造的城市内涝防汛管理系统,构建起“多部门多源数据融合+风险智能识别+自动预警推送”于一体的立体协同防汛体系,实现了从雨情感知到指令下发的“秒级响应”。系统共纳入21个政府成员单位和18个企业单位,接入物联网监测设备519个、视频监控153路、雨量计252路、液位计92个,并重点标注131个防范点位,形成了全域感知、全程响应的智能化防汛网络。

平台融合气象、水务、城管、交警等部门474个雨量监测点、131个防汛重点部位的视频监控和智能水尺数据,通过“城市内涝一张图”将全市汛情实时可视化、指令统一化、调度精准化。汛中阶段,系统具备边下雨、边判断、边调度能力,结合“一点一策”措施精准派单,联动调动水泵、照明灯等应急设备。

自西安市城市内涝防汛管理系统建设运行后,平台已成功预警多起风险事件,提前封控重点区域,全面保障人员安全转移。通过“人防+技防”模式,让城市防汛更加智能、科学、精准,辅助实现“小雨不积水、大雨不内涝”的总体目标。

未雨绸缪:推动防汛治理体系化转型

从“应急处置”走向“主动预警”,从“事后应对”走向“事前防控”,防汛体系的转型本质上是城市治理方式的跃迁。数字政通以城市生命线工程为依托,构建集风险感知、预警调度、协同联动、智能研判于一体的“可视、可测、可控”体系,正成为众多城市提升韧性治理能力的核心路径。在这一进程中,数字政通持续发挥平台、数据、技术融合优势,推动防汛减灾由“专项行动”向“系统能力”演进。未来,数字政通将持续聚焦全场景感知、全周期治理、全链条协同,以科技赋能城市生命线建设,助力构建“宜居、韧性、智慧”的城市新格局。